- Startseite

- WhiskyWissen

- Molekulare Welt des Whiskys

- Vom Baum zum Fass

- Blog-Beiträge

- Whisky Historie

- Whisky-Dinner

- Tasting-Notes Deutsch

- Tasting-Notes English

- Aberlour

- Allt-á-Bhainne

- Ardbeg

- Ardmore

- Arran

- Auchentoshan

- Auchroisk

- Aultmore

- Balblair

- Balmenach

- Balvenie

- Ben Nevis

- BenRiach

- Benrinnes

- Benromach

- Blair Athol

- Bowmore

- Brora

- Bruichladdich

- Bunnahabhain

- Cambus

- Cameronbridge

- Caol Ila

- Caperdonich

- Carsebridge

- Clynelish

- Craigellachie

- Dailuaine

- Dalmore

- Deanston

- Dufftown

- Edradour

- Fettercairn

- Garnheath

- Girvan

- Glen Albyn

- Glen Elgin

- Glen Garioch

- Glen Grant

- Glen Keith

- Glen Moray

- Glen Scotia

- GlenAllachie

- Glenburgie

- Glencadam

- GlenDronach

- Glenfarclas

- Glenfiddich

- Glenglassaugh

- Glengoyne

- Glenlivet

- Glenmorangie

- Glenrothes

- Glentauchers

- Glenturret

- GlenWyvis

- Highland Park

- Inchgower

- Invergordon

- Jura

- Kilchoman

- Kininvie

- Knockdhu

- Lagavulin

- Laphroaig

- Linkwood

- Littlemill

- Longmorn

- Macallan

- Macduff

- Miltonduff

- Mortlach

- Nc'nean

- North British

- Old Pulteney

- Port Dundas

- Rosebank

- Royal Brackla

- Scapa

- Speyside

- Springbank

- Strathclyde

- Strathearn

- Strathisla

- Strathmill

- Tamdhu

- Teaninich

- Tobermory

- Tomatin

- Tomintoul

- Tormore

- Tullibardine

- Unknown Distillery

- Blended Malt Whiskies

- Blend Whiskies

- --

- American Whiskies

- Australian Whiskies

- Austrian Whiskies

- Belgian Whiskies

- Canadian Whiskies

- German Whiskies

- Finnish Whiskies

- Irish Whiskeys

- Indian Whiskies

- Italian Whiskies

- Swedish Whiskies

- Swiss Whiskies

- Taiwanese Whiskies

- Welsh Whiskies

- --

- Whisky Liqueur

- --

- Rum

- Chemie des Lebens

- Buchrezensionen

- Reiseberichte

- Messeauftritte

- Scotch Whisky - Facts & Figures

- Alkohol

- Links

- Über mich

- Kontakt

- Disclaimer

Die Metamorphose des New Makes im Fass

Wenn Whisky reift, geschieht Magie – zumindest scheint es so. Ein farbloser, roher Brand wird in ein Holzfass gegeben, und Jahre später entnehmen wir daraus eine bernsteinfarbene, vielschichtige Spirituose mit Vanille-, Karamell-, Frucht- und Gewürznoten. Doch hinter dieser Magie steckt Chemie. Genauer gesagt: ein hochkomplexes Zusammenspiel physikalischer, chemischer und biologischer Prozesse. Der rohe, farblose Spirit wird erst durch das jahrelange Spiel von Holz, Luft, Alkohol und Zeit verwandelt.

Doch was genau geschieht im Fass? Welche Rolle spielen dabei die Hauptbestandteile des Holzes wie Cellulose, Hemicellulose und Lignin? Wie wirkt der Alkohol Ethanol? Welche Aufgabe übernimmt

Sauerstoff? Und warum entwickelt sich jeder Whisky anders?

Die Bühne – Das Fass aus Eiche

Das Fass ist weit mehr als nur ein Behälter. Es ist Bühne, Katalysator und Filter zugleich. Eichenholz eignet sich dabei nicht zufällig: Es ist robust und langlebig, zugleich aber durchlässig für

winzige Mengen Luft. Seine innere Struktur liefert die Basis für das Aromenspiel.

Die Hauptbestandteile im Holz sind Cellulose, Hemicellulose und Lignin. Cellulose sorgt für Stabilität, während die weniger beständige Hemicellulose beim Erhitzen des Holzes in karamellige

Zuckerderivate zerfällt. Lignin wiederum liefert durch thermische Zersetzung und durch den langsamen Abbau im Alkohol eine Vielzahl aromatischer Verbindungen wie Vanillin, Guajacol oder Eugenol.

Die Prozentangaben für Holzbestandteile können je nach Eichenart variieren:

- Cellulose (Anteil: ca. 40-50 %) – das Gerüstmaterial aus Zuckerketten (Glucose), chemisch relativ stabil.

- Hemicellulose (ca. 15-25 %) – aus unterschiedlichen Zuckerbausteinen aufgebaut, weniger stabil und daher reaktionsfreudiger bei Hitze.

- Lignin (ca. 20-30 %) – ein komplexes, aromatisches Polymer (kein Zucker), das beim Toasten und Charring in duftende Verbindungen zerfällt.

Ergänzt wird diese Schatzkammer durch Tannine, die Farbe, Struktur und Tiefe geben, wenn sie sich im Laufe der Reifezeit aus dem Holz ins Destillat lösen.

Die Vorbereitung – Toasting und Charring

Bevor ein Fass befüllt wird, wird es von innen erhitzt – entweder durch Toasting (langsames Erhitzen) oder Charring (kurzes, intensives Ausbrennen mit offener Flamme). Diese thermische Behandlung

verwandelt Holz in eine reaktive Oberfläche.

Je nach Toasting- oder Charring-Intensität entstehen unterschiedliche Aromaprofile: Die langsame Röstung des Holzes während des Toastings führt zum Abbau von Hemicellulose, bei dem Zuckerderivate

wie Furfural (karamellig) und 5-Hydroxymethylfurfural (HMF; leicht röstig) gebildet werden.

Der direkte Kontakt der Flamme mit Holz während des Charrings hingegen führt zur Pyrolyse von Lignin. Dadurch werden verschiedene Stoffe wie Guajacol (rauchig), Syringol (würzig), Vanillin

(vanillig) und Eugenol (gewürznelkenartig) gebildet.

Gleichzeitig entsteht eine feine Schicht Aktivkohle. Sie wirkt wie ein Filter und bindet unerwünschte Schwefelverbindungen aus dem New Make. Mit jedem Grad Hitze schreibt das Feuer also eine

Aromavorlage in die Dauben – eine Grundlage, auf der der Whisky in den kommenden Jahren aufbauen kann.

Funktionalität des Alkohols – Ethanolyse & Extraktion

Wenn der New Make Spirit ins Fass kommt, beginnt die molekulare Wechselwirkung. Der Alkohol Ethanol übernimmt dabei gleich mehrere Rollen. Einerseits löst er Aromastoffe aus dem Holz,

andererseits ist er selbst reaktiv und beteiligt sich an langsamen chemischen Prozessen:

- Lösungsmittel: Ethanol löst Aromastoffe aus dem Holz – besonders solche mit ähnlicher Polarität.

- Reagenz: Ethanol ist chemisch aktiv. In einem Prozess, den man manchmal als Ethanolyse bezeichnet, spaltet Ethanol Holzbestandteile (vor allem Lignin) und setzt so Bausteine wie Coniferylalkohol frei, aus denen sich Vanillin oder rauchige Phenole bilden können.

Außerdem beeinflusst der Ethanolgehalt, wie stark bestimmte Stoffe gelöst werden – ein höherer Gehalt fördert die Extraktion fettlösliche Moleküle wie Lactone, langkettige Ester oder Vanillin aus

dem Holz, während ein niedrigerer Gehalt wasserlösliche Substanzen wie Zucker, Tannine und Farbstoffe begünstigt.

Sauerstoff – Der unsichtbare Regisseur

Obwohl das Fass luftdicht scheint, ist es atmungsaktiv. Über die Poren des Holzes und kleinste Ritzen dringt Luftsauerstoff ins Fass. Zwar sind die Mengen gering, doch dieser stetige Eintrag

reicht aus, um über Jahre hinweg chemische Veränderungen zu bewirken.

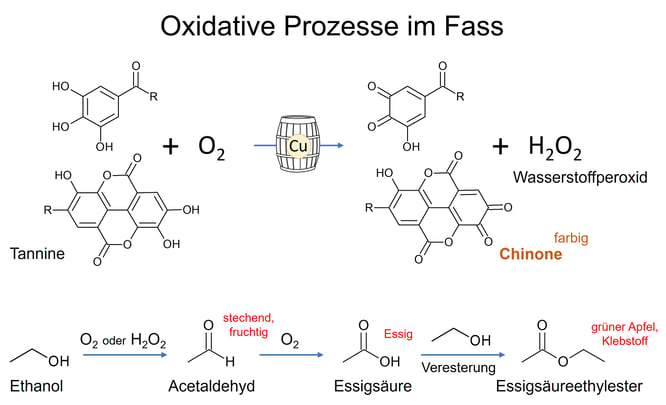

Sauerstoff oxidiert zunächst Alkohole zur Stoffklasse der Aldehyde, die sich weiter zu Säuren umwandeln können. So wird über diese Reaktionskaskade aus Ethanol und Acetaldehyd die Essigsäure

gebildet. Generell können organischen Säuren mit Alkoholen weiter reagieren zu Estern – und diese sind die wahren Stars der Aromenwelt. Von tropischer Ananas (Buttersäureethylester) über Birne

(Essigsäure + Amylalkohol) bis zu Kokos oder Pfirsich: Ester tragen maßgeblich zur fruchtigen Leichtigkeit eines Whiskys bei.

Tannine und subtraktive Prozesse

Tannine, die Gerbstoffe des Holzes, spielen eine Schlüsselrolle: Sie verleihen dem gereiften Whisky Struktur, können in zu hoher Konzentration jedoch bitter wirken. Noch wichtiger ist ihre

katalytische Funktion – sie fördern zahlreiche oxidative Reaktionen.

Bei der Oxidation von Tanninen zu Chinonen unter Luftsauerstoff und in Gegenwart von katalytischen Mengen an Kupfer aus der Brennblase entstehen nicht nur farbige Chinone, die die Bernsteinfarbe

intensivieren, sondern als Nebenprodukt auch Wasserstoffperoxid (H2O2). Die genaue Menge an H2O2 ist schwer zu messen, aber die Verbindung unterstützt oxidative Prozesse im Fass.

Wasserstoffperoxid ist sehr reaktiv und kann dazu beitragen, dass Ethanol zu Acetaldehyd oxidiert wird. Fehlen die Tannine, etwa in stark gebrauchten und dadurch ausgelaugten Fässern, verlangsamen sich einige entscheidende Reifungsprozesse.

Neben der Abgabe von Aromen wirkt das Fass aber auch subtraktiv: Schwefelverbindungen oder aggressive Stoffe wie Acrolein – ein Gärnebenprodukt – werden durch die Aktivkohleschicht oder durch

Oxidation abgebaut und in mildere Verbindungen überführt. Das Fass wirkt somit wie ein Filter und gleichzeitig wie ein Transformator.

Der Balanceakt der Reifung

Die Reifung ist ein komplexes Wechselspiel von Extraktion, Reaktion und Verdunstung. Letztere – poetisch als „Angels‘ Share“ bezeichnet – führt zwar zu Verlusten, ist aber für die Balance

entscheidend. Die typische Verdunstungsrate in Schottland beträgt in etwa 2 % pro Jahr. Je nach Klima verdunstet verhältnismäßig mehr Wasser oder mehr Alkohol aus dem Fass, wodurch sich der

Gehalt im Fass verändert und wiederum die Löslichkeit bestimmter Holzextrakte beeinflusst.

Auch die Füllstärke zu Beginn hat Einfluss: In Schottland hat sich mit rund 63,5 % Alkohol ein Optimum etabliert, bei dem sich Geschwindigkeit und Qualität der Reifung die Waage halten.

Fassgröße, Lagerhausbedingungen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftzirkulation spielen ebenfalls eine große Rolle: Sie modulieren, wie stark Extraktion, Oxidation und Verdunstung wirken und

wie sie sich gegenseitig ausbalancieren. So wird jedes Fass zu einem einzigartigen Reaktor, der niemals zweimal das gleiche Ergebnis liefert.

Fazit

Fassreifung ist keine passive Lagerung, sondern ein aktiver, chemischer Transformationsprozess. Holzbestandteile, Alkohol und Sauerstoff interagieren über Jahre hinweg und schaffen eine Balance

aus Aufbau, Abbau und Harmonisierung. Das Ergebnis ist ein Whisky, der mit Tiefe, Farbe und Aroma überzeugt.

Und selbst wenn wir heute viele Mechanismen erklären können, bleibt doch immer ein Rest Zauber im Glas – jener Hauch Magie, der Whisky einzigartig macht.